テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

京の都の情勢

1567年 京を中心に畿内(関西)を支配する三好氏が、室町幕府14代将軍に足利義栄(よしひで)を擁立し、専制政治を行います。

足利義栄は12代将軍 義晴(よしはる)の弟、義維(よしつな)の子で、三好氏の本拠地の阿波で庇護されていた人物です。(かつて三好氏は義維を反室町幕府の公方(将軍の代行者)として担ぎ上げていました。)

本来なら、14代将軍は13代将軍義輝の弟、足利義昭(よしあき)が本筋と言えたのです。

一方で三好氏の重臣、大和(奈良)の松永久秀(まつながひさひで)は、主君三好氏との対立が深まりつつあります。

松永久秀は13代将軍義輝の死後、敵派閥の足利義昭(大和の興福寺にいた)を保護し、さらに義昭が越前に逃亡したことで、三好氏との関係は冷え込んでいました。

そんな中、三好氏当主の三好義継(よしつぐ)は、自身を蔑ろにして専横(横暴な振舞い・態度)する親族たちを見限り、大和の松永久秀の下へ逃れます。

これにきっかけに、三好氏残党と松永氏&三好義継の争いが本格化したのです。三好氏残党は大和の豪族の筒井氏等を従え松永久秀の討伐に向かいます。

大和の合戦、東大寺大仏殿の炎上

大和に入った三好残党軍は東大寺に本陣を設置しました。それに対して松永氏&三好義継軍は、敵の防衛体制が整う前を狙って夜襲をしかけるのです。

この戦で三好残党軍は敗れ去り阿波へ逃げ帰りました。この時、三好軍残党の本陣の東大寺が大炎上したのです。

東大寺大仏殿が焼け落ちた原因は未だはっきりしません。松永久秀が焼き討ちしたとされていますが、三好軍残党の失火だとする説もあります。

東大寺大仏殿

東大寺は平安時代(平清盛によって)に一度目の焼失があり、この三好・松永の戦いは二度目の焼失となります。この時の失火が飛び火し、大仏殿に燃え移ってからはあっという間に焼失したとされています。その際、貴重な釈迦像なども焼けてしまったとされています。

大仏は仏頭が焼けてしまいましたが、胸より下の部分は無事だったそうです。なお、現在の大仏殿は、この時の焼失から復興される際に、良質な木材の不足などもあり、規模が縮小されたようです。

天下布武の実現を目指す信長

足利義昭 織田信長

一方越前では三好残党軍が破れた情勢の変化に、足利義昭が焦りを覚えていました。

そこで義昭は、全国各地の守護大名に上洛の手助けを依頼します。その中で、義昭の家臣明智光秀(あけちみつひで)が、美濃の織田信長から手助けする約束の取り付けに成功したのです。

織田信長は上洛するために美濃の守りを固める必要があるため、北近江の大名浅井長政(あさいながまさ)に、妹のお市の方を嫁がせ婚姻同盟を結びます。

これで織田氏は北方面を浅井氏、東方面を武田氏と徳川氏との同盟で守られ、対応を西方面の近江六角氏や伊勢北畠氏等に集中できるようになったのです。

同盟相手の浅井氏は、北近江の守護京極氏の守護代(守護の代理職)を務めていました。しかし力を付けた浅井氏は、京極氏から領地を奪う下剋上を成し遂げました。

さらに越前朝倉氏と強固な同盟関係を築いて国を安定させ、浅井長政の代になってからは、南近江の六角氏との戦で大勝利をおさめ、完全に独立した戦国大名の地位を築いたのです。

浅井長政は自身と同じように尾張で下剋上を成し遂げた織田信長に、親近感をもっていたとされています。

なお、長政とお市の方の間に生まれる三人の娘 (茶々・初・江)は、浅井三姉妹として、後の時代で活躍することになります。

北の庄城址公園浅井三姉妹像

1568年 上洛準備を整えた織田信長は、足利義昭を迎え入れて京を目指して出発します。

上洛を目指す織田軍は、南近江の六角氏と戦になります。六角氏はこの頃、三好氏残党と協調体制にあったことに加え、源頼朝以来の源氏の名門としてのプライドがあったのでしょう。六角氏は進行する織田軍に立ちはだかったのです。

この時の織田軍は、佐久間・柴田・滝川・丹羽・木下(秀吉)の主力隊に、美濃の稲葉隊、さらに三河から徳川軍と北近江浅井軍が加わり、総勢五~六万の大軍になっていました。

織田連合軍は六角氏の支城(出城や砦)をまったく無視して、意表をつき敵の本拠地攻めを行い、これに驚いた六角氏は甲賀方面に逃亡してしまいます。

この戦後、蒲生氏を始めとする南近江の国人衆(豪族)が、織田氏の配下に加わります。

上洛を果たした織田信長は足利義昭を京へ迎え入れます。

そして織田軍は京に残る三好氏残党を駆逐し、さらに大和の松永久秀等の協力を得て、摂津・大和・河内の三好氏残党・細川氏(管領家)を攻め、畿内(関西)から追い出したのです。

この戦後に、松永久秀と三好義継は信長に従い、松永久秀は大和、三好義継が摂津の支配を認められます。なお、この頃には14代将軍 義栄は阿波(四国)で病死していました。

畿内(関西)の戦が落ちついてから、足利義昭は京の六条御所本圀寺へ入り、朝廷から将軍宣下(天皇が征夷大将軍を任ずる儀式)を受けて、室町幕府15代将軍に任じられます。ここに織田信長の〝天下布武〟の第一歩が踏み出されたのです。

中国方面 毛利氏の台頭

畿内(関西)の争いが激化していく中、西国方面で安芸の大名 毛利氏勢力が台頭していました。

当主の毛利元就は、1562年頃に山陰の尼子氏との争いに勝利し、石見銀山を手に入れていました。

石見銀山

島根県大田市の戦国時代後期から江戸時代前期にかけ最盛期を迎えた日本最大の銀山。

石見銀山が明(中国)や南蛮との貿易で、当時の世界経済に与えた影響が大きかったこと、

また、銀生産地の城代や集落が良い状態で残っている事などが、主な世界遺産登録理由とされています。

毛利氏は日本最大の銀産出量を誇る石見銀山を手にしたことで、大国に成長していたのです。実際にこの頃の毛利氏は、幕府への上納や厳島神社の寄進に、石見銀を使用するようになっていました。

勢いに乗って出雲へ侵攻していた毛利元就は、得意の調略で出雲豪族たちを味方に付け、出雲への侵攻を優位に進めていました。

しかし、降伏した猛将と呼ばれた豪族の本城氏を、脅威とみなして誅殺したことによって、多くの出雲豪族たちが離反(寝返り)しました。

これには降伏してきた出雲豪族たちの、敵味方の区別をはっきりさせるためあえて行ったとする説があります。

さらにこの時、山陰の尼子氏が九州の大友氏と手を組んだことで、毛利氏は侵攻から一転してピンチを迎えることになったのでした。

毛利氏の二正面作戦

大友・尼子勢と二正面作戦を強いられる毛利元就は、大友氏には嫡男の毛利隆元(もうりたかもと)を向かわせ、元就は次男隆景、三男元春と共に、尼子氏攻略に向かいます。

隆元・隆景・元春の三兄弟は、有名な〝三本の矢〟の逸話があります。元就が幼い三兄弟に一本ずつ矢を持たせ、一本なら簡単に折れてしまうが三本束ねれば簡単には、簡単に折ることはできないと説いたものです。

大友氏と対峙した毛利隆元は、幕府の仲裁を経て大友氏との和睦を成立させます。しかしその後、元就の山陰攻めに合流する最中、腹痛によって急死してしまうのです。これには毒殺だったとする説があります。

一方で毛利元就は隆元の死を悲しみながらも、尼子攻めを敢行します。陸路を封鎖し、さらに海路を毛利水軍(小早川水軍)で海上封鎖し、難攻不落とされる月山富田城を完全包囲するのです。

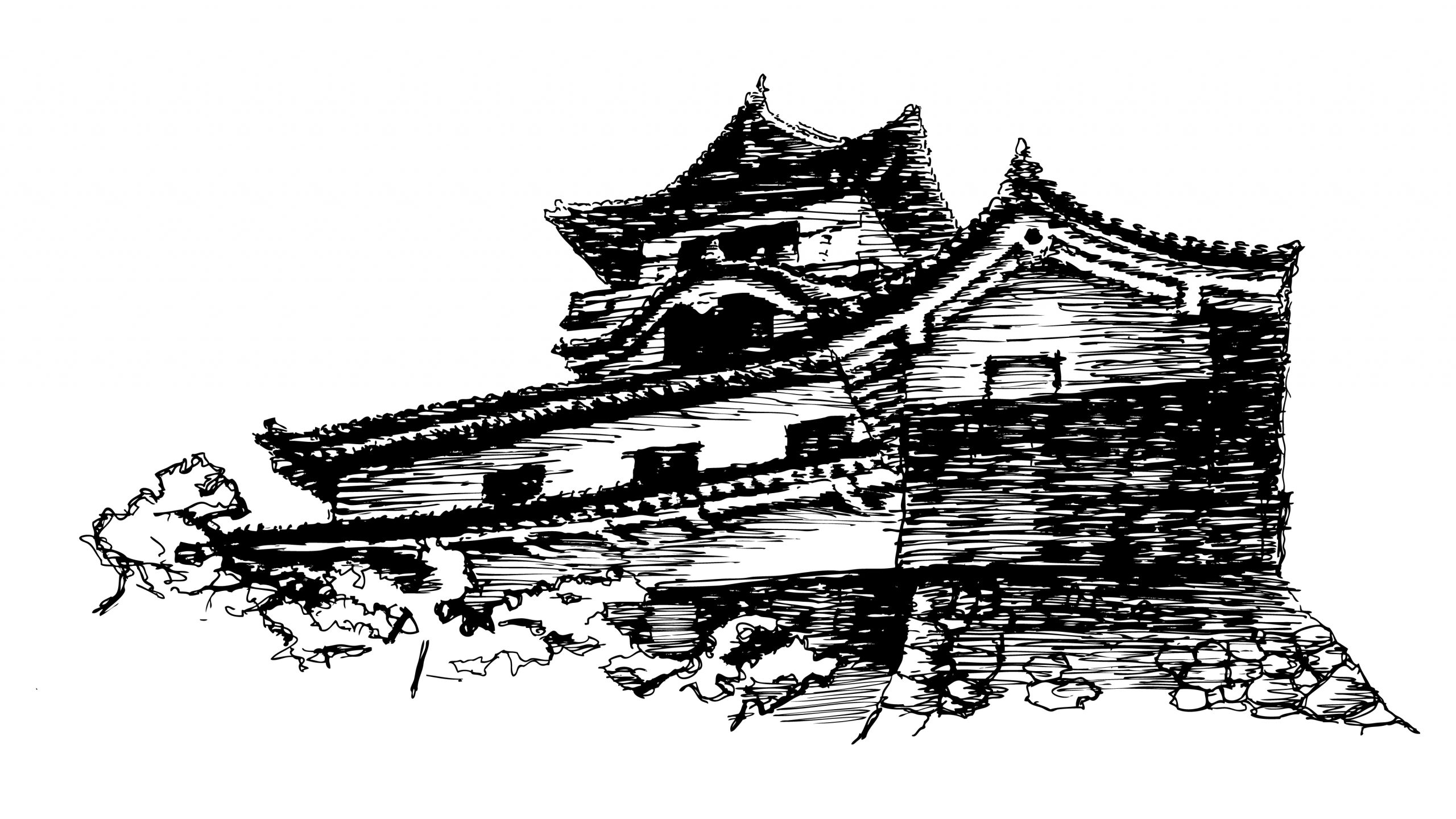

月山富田城跡

戦国大名尼子氏が本城とした月山富田城は、その規模と難攻不落の城として戦国時代屈指の要害でした。日本五大山城の一つされています。

複郭式(複数の土塁、石垣、堀)を持つ山城で、一度も落城しなかったとされています。

現在は建物は一つも残っておらず、中腹の山中御殿から山頂の本丸にかけて石垣が保存されているのみ。特に二の丸の周りを囲む石垣や、本丸との間の深い掘切は必見です。

月山富田城の山頂まで続く曲がりくねった道「七曲り」は、細いので大軍が一度に通ることができません。途中に兵士が待ち伏せる場所がいくつもあり、弓矢で一網打尽にされてしまうのです。

1565年 隆元の嫡男、輝元(てるもと)が初陣として戦線に加わり、輝元・隆景・元春による月山富田城への総攻撃が開始されます。途中から戦術は兵糧攻めへと切り替わり、陸路・海路を完全封鎖された尼子氏は窮地に追い込まれていました。

そこに毛利元就の調略によって尼子氏の有力家臣たちが次々と降服し、当主の尼子義久(あまこよしひさ)はとうとう降伏を決意します。

この戦で大名の尼子氏は滅亡し、毛利元就は中国八カ国を支配する大大名になったのです。

織田信長と本願寺の対立

1568年 京に滞在する織田信長は、お金がなく困窮していた朝廷の立て直しに動き、正親町天皇から頼りにされるようになります。

かつて信長の父織田信秀は、朝廷や伊勢神宮に多額の寄進を行っていたため、その子信長も頼りにされたのでしょう。

信長は多額の寄進を行い朝廷をバックにつけた後、朝廷や幕府の復興と畿内(関西)の安全保障を大義名分にし、莫大な財産を持つ石山本願寺と堺の商人たちに多額の軍用金を要求します。

これは信長が両者の財力に目を付けたこと、さらに石山(大阪)と堺が海に面し港を持つ好立地だったため、これらの支配を狙う目的がありました。

本願寺は鎌倉時代の親鸞を開祖とする浄土真宗の寺院で、教祖は第11世宗主 本願寺顕如です。本願寺は念仏(南無阿弥陀仏)を唱えれば、たとえ悪人でも極楽浄土へ行けると説いて、民衆から絶大な支持を得ていました。

少し前の時代には、政権の細川氏(管領家)と結託し、守護大名の三好氏や波多野氏の当主を討ちとるなど、僧兵こそもたないが門徒(民衆)を武力として、戦国大名以上の力を持っていたのです。

本願寺顕如は本願寺で代々受け継がる〝不戦の教え〟(親鸞や蓮如が実践してきた、地域の反発に抗わずに、時にはその地を離れて布教していくこと)に従い、信長の軍資金要求に従いました。

しかし石山支配を狙う信長は、これ以降も本願寺に圧力をかけ続けたため、両者の関係は次第に悪化していくのです。

この時の信長は、本願寺が持つ力を過小評価していたのです。

堺商人による鉄砲時代の到来

本願寺が表向きに従いながら、裏では反発を強める一方で、堺の商人たちは当初反発したものの、すぐに信長と結託するようになります。これは信長による焼き討ちから身を守る他に、大きな理由があったのです。

堺は港町として古くから発展してきた貿易都市です。それで信長に目を付けられた訳ですが、この頃にはある課題を抱えていました。それは〝鉄砲〟です。

この時代の鉄砲は、近江の国友村や紀州の根来寺で大量生産が行われ、堺はその流れに乗り遅れていました。

堺も生産技術はあるのですが、火薬の材料の〝硝石〟が手に入らないこともあり、販売が伸び悩んでいたのです。

しかし今井宗久(いまいそうきゅう)が、堺商人の底力を見せます。

南蛮商人との直接取引で、南蛮商人が欲しがっていた硫黄と、日本が必要とする硝石を直接交換し、硝石の大量確保に成功したのです。

今井宗久は鉄砲と火薬のセット販売で信長との商談を成功させ、これまでは紀州根来寺と鉄砲取引を行っていた信長は、これ以降堺商人と取引を行うようになります。

これで信長は念願の鉄砲隊を編成し、本格的に鉄砲を戦で使用することができるようになったのです。これは日本の戦が変わるターニングポイントとなりました。

ものづくりの街 堺

堺市は、一大貿易都市として世界各地から多くの人・モノ・情報が集まる街でした。日本第一の文化・先進都市を誇り、なんでも堺がはじまりだと言われていました。

鉄砲製造技術や近世の刃物技術について紹介し、堺のものづくりの歴史ツアーが盛んです。

また、茶道千家の始祖・千利休を生んだ地として、堺まつり(大茶会)や和菓子文化などが

残っています。

御茶湯御政道と信長の名物狩り

今井宗久は鉄砲取引をきっかけにして、同じ堺商人の田中与四郎(千利休)や、津田宗及等と共に、茶頭(茶の湯のために仕える茶人)として信長に重用されるようになります。

そして信長は茶の湯を武士に奨励して〝御茶湯御政道〟を始めたのです。

信長は今井宗休から松島(茶壷)や紹鷗茄子、大和の松永久秀から九十九髪茄子、京の大文字屋からは初花肩衝など、半ば強制的に名物(茶器)を金品と交換していきます。

これを〝名物狩り〟と言い、信長は名物(茶器)を独占した上で、政治に茶席を利用(政治的なもてなしの場)し、所有する名物(茶器)の価値を高め、さらにそれらを家臣に戦の褒美として与えて人心掌握を行ったのです。

織田信長と宣教師

1569年 織田信長は京でルイス・フロイスと面会します。

(ルイス・フロイスはポルトガル人で、1563年に日本に訪れ1597年に亡くなるまで、日本で布教を続けた宣教師です。フロイスは日本での活動を詳細に記録していたことから、日本の歴史研究に大きな影響を与えました。)

信長はフロイスからもらった南蛮の舶来品を珍しがり、なかでも黒いビロード(ベルベット)の帽子を大変気に入ったようです。

信長は何故そのように遠い国(ヨーロッパやインド)から日本に来たのか関心を持ったとされ、デウス(神)の信仰に命を懸けるキリシタンの使命感にとても興味をいだいたとされています。

これを見た松永久秀が、伴天連たちが危険であることを信長に忠告しますが、信長はその小心さを笑ったといいます。

この頃のフロイスは仏教勢力の圧力を受けた朝廷から、畿内(関西)での布教を禁止されていました。しかし信長はフロイスに京での滞在を許し、また畿内のキリスト教の布教を認めたのです。

信長は伴天連たちを親しみを持って特別に扱っていたようで、この頃に敵対し忌み嫌っていた仏教勢力(延暦寺や本願寺等一部の勢力)に対する牽制のために、キリシタンを利用しようとしたのではと考えられています。

(信長は禅宗や法華宗などは信仰していたし、熱田や伊勢などの神宮や石清水八幡宮などには寄進していました。)

撰銭例

織田信長は経済対策として、全国で蔓延っていた悪銭(質の悪い銭)の駆逐を行いました。

この時代は悪銭と呼ばれる質の悪い貨幣が使われ、その質で貨幣価値が代わってしまう状況にありました。

そのため商取引では、悪銭として使いものにならない鐚銭(びたせん)を、騙されてつかまされる事例があったのです。(この頃に〝びた一文払わない〟という言葉が生れています。)

この原因に遣明船(中国との公的貿易)を行っていた周防の大内氏が、毛利氏に滅ぼされてから、中国(明)との交易が途絶えたこと、さらに中国(明)が民間貿易を禁止し、倭寇(海賊)を取り締まった事で、中国(明)から銭(貨幣)が入らなくなり、日本の銭不足が加速したことなどがありました。

その結果、日本で質の悪い悪銭(貨幣)が作られる様になり、商取引でその悪銭が受け取り拒否されたことで経済に混乱が生れたのです。

そこで信長はこの状況の打開に撰銭例(えりぜにれい)を発布します。これは貨幣を安定させるため、質の悪い銭と質の良い銭の価値を公式に定め直したものです。

しかし現実的に銭不足はいかんともしがたく、今後商取引で米取引(米の貨幣化)が主流になっていきます。信長が法令によって貨幣価値を決めたことは画期的でしたが、この当時の情勢には合わなかったようです。

足利義昭 急襲される

京で信長は皇居の修理を命じ、やるべきことをすべて終えて岐阜城へ一時帰国します。

足利義昭 明智光秀

1569年 信長の不在を狙った三好氏残党が、将軍義昭の本圀寺を急襲します。この時京には将軍護衛と治安維持のため、木下藤吉郎(秀吉)、明智光秀、丹羽氏等が残されていました。

本圀寺の護衛役の明智光秀は不意をつかれて窮地に陥ります。しかし光秀は鉄砲を駆使して援軍がくるまで持ちこたえたのです。

山城守護の細川藤賢(管領家の親族)の援軍が到着し、織田軍は桂川付近で三好残党軍を打ち破って勝利をおさめます。

急ぎ京に駆けつけた信長は、京の防衛体制の甘さを痛感し、それから急ピッチで将軍御所として〝二代目二条城〟を建築し、これをわずか2ケ月程で完成させたとされています。

なお将軍義昭を守りぬいた明智光秀はこの功績で信長の家臣に抜擢されています。

足利・織田の連立政権誕生

織田信長は再び岐阜城へ戻り、しばらくしてから伊勢北畠氏攻略を開始します。

織田軍は柴田、佐久間、滝川、木下(秀吉)などの主力を投入し、一気に敵の本城大河内城攻略に出ます。

この戦で織田軍は本格的に鉄砲を活用しています。しかし籠城する北畠氏に対して苦戦をしいられ、将軍義昭の仲介によって北畠氏と和睦することになったのです。

この時信長は、次男の信雄(のぶかつ)を北畠氏の養子にすることを条件に入れて、家督の乗っ取りを謀ります。そして北畠氏はその条件を受け入れたのです。

この件以降、足利義昭・織田信長の二人の関係は徐々に悪くなっていきます。原因は北畠氏の家督強奪について、将軍義昭と信長に意見の相違があったと考えられます。

1569年 信長は幕府組織再編の為に、殿中御掟(でんちゅうおんおきて)を定めます。

これは将軍義昭に係わる人間を整理するための組織再編です。信長は誰でも彼でも将軍に近づくこと、特に僧侶や陰陽師などが将軍に仕える事を禁止したのです。

同時に訴訟や裁判に関する内容も定められています。これは裁判で将軍が司法の専門家(奉公衆)の意見を尊重することを定め、また訴訟の窓口を一本化して裁判を公正にするものです。

足利・織田連立政権では、幕府外交を信長と将軍義昭が連携して積極的に行います。例えば、上杉謙信と武田信玄の和睦を仲介しています。これは幕府(将軍)の名目で出され、長年の宿敵同士の和睦が成立したものです。

武田信玄 上杉謙信

実はこれは今川・北条・上杉に囲まれ、窮地に陥っていた同盟国の武田氏を守るために行ったもので、実の所は東国(今川・北条・上杉等から)防衛強化が目的でした。

そして遠方の国で毛利元就と大友宗麟に和睦するよう命じました。(四国の三好氏征伐への協力を求めて)これを機に西国の毛利氏と将軍義昭の関係が結びつくことになります。

毛利元就 大友宗麟

このように信長は将軍義昭を介した外交で、大友氏、毛利氏、武田氏、上杉氏等の強力な大名たちと関係性を作っていったのです。

1570年 信長は畿内(関西)の大名たちに上洛命令を出します。

これは足利・織田連立政権に従うか否かを、大名たちに求めたのでした。

この時、畠山氏(河内)、三好義継(摂津)、三木氏(飛騨)、山名氏(但馬)、宇喜多氏(備前)、北畠氏(伊勢)、徳川氏(三河)、松永氏(大和)、一色氏(丹後)など多くの大名が上洛、または進物(贈り物)を届けています。

北近江進行・姉川の合戦

そんな中上洛命令に逆らい上洛意思を見せない大名がいました。越前朝倉氏です。

実は信長には堺や石山(大阪)と同様に、貿易港(敦賀)がある越前を狙っていたふしがありました。

信長は表向きには反乱を起こした若狭豪族 武藤氏の討伐を名目に出兵します。しかしその途中で、武藤氏を支援していたる越前朝倉氏討伐に目的を変えたのです。

越前に出兵する織田軍は、徳川、松永、池田の軍勢を加えた三万もの大軍となります。この戦には明智光秀が織田家臣として初めて参戦し、さらに織田信長、木下藤吉郎(豊臣秀吉)、徳川家康の三英傑が始めて揃った戦になったのです。

織田信長 徳川家康 木下藤吉郎(秀吉)明智光秀

こうして越前朝倉侵攻が始まり、織田軍は敵の金ヶ崎城をあっという間に陥落させます。そしていよいよ敵の本拠地の一乗谷に迫った時に予期せぬ情報が入ります。

なんと信長の義弟浅井長政が攻めてくるというのです。実は信長よりずっと前から浅井氏と朝倉氏は同盟を結ぶ深い関係にあり、浅井家では父や家臣団から信長への猛反発が起こり、とうとう長政は信長に対して反旗を翻すことを決意して出陣したのでした。

しかし信長は浅井・朝倉軍に挟撃(はさみうち)される前に、若狭からの撤退を開始していました。そして信長は松永久秀の手配で近江の豪族朽木氏の支援を得て、無事京に帰ることができたのです。

この時、信長は金ヶ崎城に殿(しんがり)部隊として、池田、木下(秀吉)、明智光秀等を残していました。熾烈な撤退戦になった近江は、六角氏残党が反旗を翻すなど、大混戦に陥ります。

しかし織田殿部隊(池田、木下、明智隊)が金ヶ崎城で奮戦して朝倉軍を食い止め、さらに近江に柴田、佐久間、森などの隊を配置し防備を固めたことで、なんとかこの窮地を脱したのです。

信長包囲網

1570年 織田信長は京から岐阜へ戻るとすぐさま反転攻勢に出ます。目標は北近江の小谷城で険しい山上にある要害の城です。

そこで織田軍は先に周囲を攻略しようと姉川に布陣します。そしてこの地で織田・徳川軍と、浅井・朝倉軍が姉川を挟んで対峙したのです。

この時の浅井長政は義兄信長を裏切ったことで、信長を倒すか滅亡するかという状況にありました。そのこともあって浅井軍は奮戦します。

結果、大軍を擁した織田軍が勝利するものの、姉川の合戦では完全に決着がつかず、浅井軍は小谷城へ退却したのです。

姉川の合戦の後、今度は摂津(大阪)に阿波の三好氏残党が侵攻しました。

そこで信長はすぐさま岐阜城から軍勢を率いて迎え討ちます。この戦は畿内の豪族たちが織田軍に参加し、さらに京から将軍義昭自ら参戦していました。

義昭にはこれを機会に将軍権威を復活させる狙いがあったようです。

信長は鉄砲隊で三好氏残党に攻勢を仕掛けます。しかしこの時、突如摂津に隣接する石山本願寺が決起して織田軍に攻撃を仕掛けたのです。

石山本願寺による水攻めで、織田軍は鉄砲隊の力を発揮できず、苦戦を強いられることになります。さらに本願寺は常に威圧的だった信長を激しく敵視し、和睦交渉もはねつけるのです。

さらに悪いことに、織田軍の苦戦に乗じ北国から浅井・朝倉軍が侵攻を開始していました。これは裏で本願寺と通じたもので、三好氏残党・本願寺・浅井氏・朝倉氏による〝信長包囲網〟が形成されていたのです。

信長は兵力の分散を避け、本願寺の意表をついて一斉に全軍を反転させ、京へ引き返す荒業に出ます。そこで浅井・朝倉軍は、織田全軍を相手にすることを避け、比叡山に籠るのです。

比叡山延暦寺の焼き討ち

比叡山延暦寺

東塔・西塔・横川に100のお堂、世界遺産・比叡山延暦寺。延暦寺の天台宗は、京都の大原三千院、滋賀の三井寺、福井の白山平泉寺、長野の善光寺、岩手の中尊寺など、全国各地に別院があります。

日本仏教の高僧を多く輩出したことから、「日本仏教の母山」とされます。浄土宗開祖 法然、浄土真宗開祖 親鸞、臨済宗開祖 栄西、曹洞宗開祖 道元、日蓮宗開祖 日蓮などを排出しました。

788年に開祖の最澄が創建したのが始まりとされます。現在の建物は、江戸時代の徳川家光による再建で国宝に指定されています。

信長は比叡山の山の峰に籠られては厄介なことになると、延暦寺に中立として浅井・朝倉に味方しない様に要請します。

しかし延暦寺は南近江の荘園(私有地)を、信長に占有されたことで反感を持っていたため、その要請を無視したのです。

比叡山の山上と麓では両軍が膠着状態となり、さらに織田軍の背後で長島本願寺などの勢力が動きだしたため、信長は前後を敵に挟まれ窮地に追い込まれます。

しかしながら実のところ焦っていたのは籠城する朝倉氏も同じでした。

もうすぐ雪が降るため、領国の越前に帰れなくなることを危惧していたのです。そこで和睦の話し合いが行われます。

この時に和睦の仲裁に入ったのは将軍義昭と関白二条氏です。この話し合いは最終的に正親町天皇まで出てきたことで和睦が成立します。

織田信長は三好氏残党・本願寺・浅井・朝倉氏とは和睦し、細川氏(管領家)は将軍義昭に仕えるようになります。

信長は朝廷と将軍を味方につけていたことで窮地を脱しましたが、これで信長は将軍義昭に大きな借りをつくることになってしまった訳です。

信長はしばらくして比叡山焼き討ちを行います。これを指揮したのが近江の土地勘がある明智光秀です。織田軍は火で伽藍を焼き尽くし、徹底的に殺戮を行ったとされています。

明智光秀はこの功績によって比叡山の門前町坂本を領地として大出世を遂げました。そして光秀はこの地に名城 坂本城を築きます。

坂本城址公園と光秀像

元亀二年(1571)9月12日、織田信長が三万の兵をもって、比叡山全山を焼き討ちしたのち、延暦寺の監視と山麓の滋賀郡一帯の支配を命じられたのが明智光秀です。その明智光秀が坂本城を築城しました。

このお城の特徴は、まず城内に琵琶湖の水を引き入れた、いわゆる「水城形式」の城郭でした。また、高層の大天主と小天主がそびえる豪壮なお城でした。

当時、イエズス会の宣教師として来日していたルイス・フロイスは「明智の築いた城は、豪壮華麗で信長の安土城に次ぐ、城である」と言っていました。

坂本城は湖の湖畔という当時では珍しい立地にある城でした。

この地にはもともと港湾があったようで、光秀はこれ以降水軍で北近江の浅井氏に砲撃をしかけたり、対岸の安土方面への水運を活用するようになります。

また坂本城は日本で初となる、〝天守〟(城郭の本丸の中心となる櫓)と名付けられた櫓(やぐら)が造られ、これは天守閣が造られる近世城郭の始まりとされています。

信長と延暦寺が対立した理由

平安時代に開祖最澄(さいちょう)から始まり、長らく国家仏教を司った延暦寺は、しばらくの間消滅することになります。

延暦寺の焼き討ちは結果として浅井・浅倉の戦に巻き込まれた形となりましたが、もとをただせば、別に原因があったのです。

この当時の延暦寺は国家を守護する寺社でしたが、実は京を始めとして全国各地に多くの荘園(私有地)を持つ、大きな経済力を持つ団体でした。そして延暦寺はその莫大な財力を用いて、土倉(金貸し)を行っていたのです。

延暦寺が貸し付ける対象は、貴族から庶民まで幅広く、当時の日本経済に大きな影響力を持っていました。

問題となるのは、高利子による経済の衰退です。もともと平安時代から国家や寺社は、貧しい民に種籾(イネの果実部分)を貸して米をつくらせ、秋の収穫時に利子を付けて回収していました。これは貧民対策の救済が目的だったのです。

ところが飢饉(この時代は寒冷期で米が不作だった)の影響で、利子を返済できなくなり逃げ出す民が続出し、この影響によってこの時代の経済が停滞していたと考えられています。

これは〝銭の申し子〟と呼ばれる程に経済を重要視する信長にとって、許しがたい事だったと考えられます。

また、敦賀から京まで琵琶湖の水運を狙う信長と、琵琶湖周辺の坂本に勢力を築く延暦寺が敵対するのは、もはや時間の問題だったのです。

実際に信長は焼き討ち前から延暦寺の荘園(私有地)没収を命じていました。そして信長はこれ以降も日本に根付いている仏教勢力との争いに奔走することになっていくのです。

次の話 10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国時代の華となる決戦と織田信長の天下の訪れ、室町時代の終焉/ゆかりの浜松城三方ヶ原/近江小谷城と長浜/長篠城と設楽原古戦場/

コメント